Тема смертной казни периодически возвращается в общественные обсуждения, и Израиль в этом плане не стал исключением. 11 ноября Кнессет в первом чтении поддержал законопроект о введении высшей меры наказания для осужденных за терроризм. Чтобы стать законом, проекту предстоит пройти еще два чтения, но сам факт его одобрения уже вызвал бурные споры.

Формально израильское законодательство допускает смертную казнь в исключительных случаях, однако фактически ее не применяют уже более полувека. Последний приговор привели в исполнение в 1962 году, когда был повешен нацистский преступник Адольф Эйхман.

Современные дискуссии снова поднимают вопрос, который человечество задает себе на протяжении тысячелетий: может ли человек лишать жизни другого человека?

Чтобы понять масштаб этой дилеммы, важно обратиться к прошлому. Проследить, как появилась идея смертной казни, почему люди веками воспринимали ее как норму и иногда даже как зрелище, как менялись способы исполнения и почему одни страны отказались от нее полностью, а другие продолжают применять и сегодня.

Как зародилась смертная казнь. От законов «око за око» до первых государственных наказаний

Идея смертной казни возникает как попытка сохранить порядок в мире, где почти не существовало законов. Люди жили родами и общинами, и каждый серьезный конфликт легко запускал механизм кровной мести. Чтобы стабилизировать жизнь внутри общины, формируется логика равного возмездия. Ее отражают самые ранние законы, известные человечеству.

В шумерских и аккадских текстах, а позже в законах Хаммурапи появляется принцип «око за око». Это первая известная нам попытка ограничить хаос и превратить месть в регулируемое действие. Если вред причинен, его нужно уравновесить. В кодексе Хаммурапи за убийство свободного человека полагалась смерть; то же касалось отдельных видов краж и лжесвидетельства, приведшего к чьей-то гибели. Формула «если он сделал это, с ним поступят так же» предотвращала самосуд, делала наказание предсказуемым и показывала, что вопрос жизни и смерти решает уже не семья пострадавшего, а установленный порядок.

Похожий принцип встречается в Торе. Там уже заметна попытка увести человека от личной мести и передать право наказания обществу и судейской системе. Человеку запрещали убивать самостоятельно, решение принимало собрание старейшин. Это был важный шаг. Смертная казнь переставала быть частным делом и становилась частью общей системы управления.

Постепенно наказание превращается в атрибут власти. У египетских фараонов, ассирийских царей и персидских правителей казнь закрепляется как официальное средство поддержания порядка. Ее применяют против бунтовщиков, изменников, убийц и тех, кто посягает на власть. Вместе с идеей равного возмездия возникает представление о сакральности правителя. Фараон или царь воспринимается как посредник между небом и землей. Если он имеет право судить, значит имеет и право лишать жизни.

Способы смертной казни в древности. Как разные культуры наказывали за самые тяжкие преступления

Когда смертная казнь становится частью общественного порядка, в разных обществах формируются свои способы ее исполнения. Эти методы отражают уровень развития цивилизации и ее представления о власти, грехе, чести и справедливости.

Ближний Восток и Средиземноморье

Эта часть мира считается колыбелью организованных государств, поэтому именно здесь оформились первые системные способы казни. В ранних цивилизациях Междуречья и Египта использовали утопление, сожжение, обезглавливание, казнь мечом.

Самым известным методом казни в Древней Греции было принудительное выпивание яда — именно так умер Сократ. Преступника могли также сбросить с утеса, забить камнями или привязать к столбу, оставив на солнце. Способ выбирали в зависимости от тяжести проступка и контекста. Социальный статус при этом играл огромную роль. Свободному гражданину назначали более «достойную» и быструю смерть, тогда как рабы, иноземцы и люди низшего положения могли получить самую тяжелую и публичную казнь.

Особое место занимало распятие, которое широко применяли финикийцы, а позже унаследовали римляне. В эпоху Римской империи распятие стало демонстрацией полной власти государства над человеком. Приговоренный умирал медленно, в муках, на виду у толпы. Так государство показывало: любой, кто бросает вызов Риму, будет сломлен публично и окончательно. Для римских граждан такую казнь почти не назначали — она считалась позорной и предназначалась для рабов, мятежников и низших слоев.

Европа

Европейская традиция казней складывалась постепенно. Ее корни уходят в античность, но настоящий расцвет публичных наказаний пришелся на Средневековье.

В ранний период, с VI по X век, применяли самые распространенные методы — повешение, сожжение, обезглавливание. Со временем казни становятся частью городской жизни. Площадь превращается в сцену, палач — в официальную фигуру, а само наказание — в событие, на которое приходят посмотреть семьями. Люди занимали места заранее, обсуждали работу палача, а иногда даже выражали недовольство, если «представление» вышло слишком коротким.

К XIV–XV векам казни окончательно приобретают черты публичного шоу и становятся способом управлять страхами, эмоциями и лояльностью толпы. На фоне рыцарских войн, интриг и постоянных заговоров наказание должно было быть таким, чтобы его невозможно было забыть.

Самым ярким примером было четвертование, которое в Англии применяли с XIII века за государственную измену. Приговоренного волокли по земле, затем вешали — но лишь на мгновение, чтобы не дать умереть, — после чего вскрывали и расчленяли. Это был целый политический спектакль и наглядное напоминание, чем заканчиваются попытки выступить против короля.

Во Франции и германских землях широко использовали колесование. Человеку ломали кости, закрепляли на колесе и оставляли на всеобщее обозрение. Многие горожане приходили «проверить», жив ли еще приговоренный.

При этом в Европе существовала строгая социальная шкала даже в смертной казни. Отрубание головы считалось более достойным и быстрым способом и предназначалось для знати. Так подчеркивали, что высокий статус сопровождает человека до конца — даже способ смерти должен соответствовать его положению.

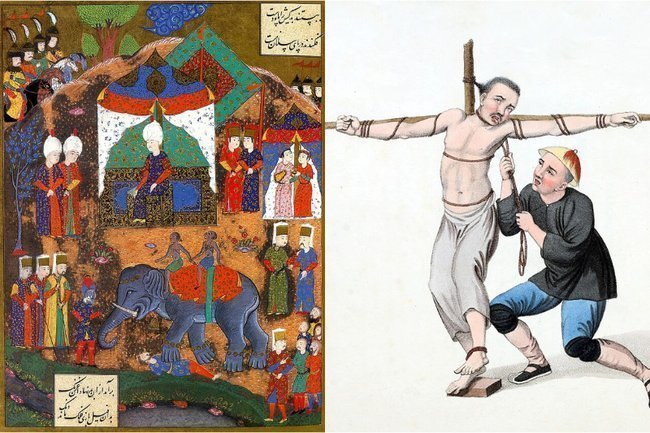

Азия

В Азии казни нередко связывали с концепциями чести, долга и порядка.

В Китае, особенно во времена династий Тан (VII–X века) и Мин (XIV–XVII века), существовала казнь лин-чи — «смерть от тысячи порезов». Палач наносил множество небольших разрезов, растягивая процесс во времени, а сама казнь считалась высшей формой позора. Лин-чи применяли редко, только за поступки, которые считались ударом по фундаменту общества: государственную измену, убийство родителей, тяжелые ритуальные нарушения. Логика была проста: человек разрушил гармонию и сам должен уйти из мира «разрушенным».

В Японии, начиная с эпохи Хэйан (VIII–XII века), важнейшим понятием была честь. Отсюда традиция сэппуку — ритуального самоубийства, которое особенно широко распространилось в период самураев. Человек вспарывал себе живот, потому что считалось, что именно там находится «центр искренности». Это была возможность умереть достойно, сохранив имя семьи и свою репутацию.

В Индии, начиная с эпохи Маурьев (IV–II века до н. э.), смертная казнь часто имела религиозный или кастовый характер. Одним из самых необычных способов была казнь слоном. Слон символизировал царскую власть, участвовал в ритуалах и войнах, и его сила считалась продолжением власти правителя. Когда преступника приговаривали к казни слоном, это становилось демонстрацией того, что царь восстанавливает нарушенный порядок. Кроме того, применяли утопление, сожжение или обезглавливание — в зависимости от того, какие религиозные нормы или кастовые правила были нарушены.

Исламский мир

С VII века, с возникновением исламского права, казни стали частью системы шариата. Основные способы включали меч, побивание камнями и повешение, и применялись они строго по видам преступлений. Например, за убийство назначали смертную казнь, но семья убитого могла принять денежную компенсацию, что считалось актом милосердия. За прелюбодеяние при наличии строгих доказательств — побивание камнями. За разбой — меч или повешение.

Казнь воспринималась не как акт личной мести и не как шоу, как это было в средневековой Европе, а как восстановление справедливости, установленной священным законом.

Эпоха «гуманизации» и появление гильотины

К XVIII веку Европа вступила в эпоху Просвещения, и отношение к казням стало меняться. Философы и юристы заговорили о том, что мучительные публичные казни не делают общество ни безопаснее, ни гуманнее. Наказание, по их мнению, должно быть быстрым, рациональным и одинаковым для всех.

Во Франции эти идеи привели к созданию гильотины. Человек, давший ей имя, доктор Жозеф Игнас Гильотен, вовсе не изобретал саму машину — он предложил принцип, механизм, который обеспечивал мгновенную смерть и одинаковое обращение со всеми.

В 1792 году, во время Французской революции, гильотина была официально принята как «гуманное» средство казни. Ее считали прогрессивным изобретением по трем причинам:

- Скорость. Один удар — мгновенная смерть. В отличие от топора, который часто промахивался или требовал нескольких ударов.

- Равенство. Единый способ для всех. До революции знать обезглавливали мечом, а простолюдинов вешали или колесовали. Теперь казнь стала одинаковой, независимо от происхождения.

- Отказ от пытки. Гильотину рассматривали как шаг от бессмысленной жестокости к рациональному наказанию.

Однако парадокс в том, что инструмент, придуманный в том числе из соображений милосердия, стал символом периода террора. С 1793 по 1794 год гильотина работала в Париже ежедневно, и казнь, вместо того чтобы стать редким исключением, превратилась в конвейер. Вместе с тем, общественное восприятие изменилось, и мучительные пытки прошлого стали казаться варварством, а быстрая казнь — цивилизованной нормой.

Поиск «идеальной» казни: электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция

После гильотины государства продолжают искать способ лишать человека жизни «быстро, надежно и без пыток». К концу XIX века эта задача окончательно переходит в руки инженеров, химиков и врачей. Казнь превращается в техническую процедуру, которую пытаются свести к формуле: минимум страданий, максимум эффективности.

Электрический стул. Вера в науку и электричество

В конце XIX века символом прогресса было электричество, и именно оно стало основой первого «научного» метода казни. В 1890 году Нью-Йорк стал первым штатом, официально применившим электрический стул. Идея казалась убедительной: электричество действует быстро, смерть наступает почти мгновенно, не нужно мучить человека топором или петлей.

Но уже первая казнь показала, насколько иллюзорными были эти представления. Уильям Кеммлер, осужденный убийца, получил два мощных разряда, и первый не убил его. Тело содрогалось, кожа обугливалась, помещение наполнилось запахом горелого мяса. Несмотря на шокирующее впечатление, электрический стул закрепился как «современный» метод и использовался десятилетиями. Многие казни сопровождались длительной агонией, но вера в то, что электричество делает процесс гуманным, еще долго не исчезала.

Газовая камера. Казнь, которая должна была выглядеть как «сон»

В 1920–1930-х годах США ищут еще более «безболезненный» способ — так появляется газовая камера. Идея была вдохновлена развитием химии и медицинских анестетиков. Обществу обещали, что человек «просто уснет».

Реальность оказалась совсем иной. В 1924 году Невада впервые применила этот метод к Джи Гонгу, заключенному китайского происхождения. Его посадили в герметичную стальную комнату, под стулом смешали цианистый калий с серной кислотой, и камера заполнилась смертельным газом. Казнь должна была быть быстрой, но Гонг умирал около шести минут, задыхаясь и судорожно хватая воздух. Это был не единичный случай: многие казни длились 10–18 минут. Тем не менее газовые камеры десятилетиями использовались в Калифорнии, Аризоне, Миссисипи и других штатах — пока окончательно не стали символом жестокости, а не прогресса.

Смертельная инъекция. Казнь, замаскированная под медицинскую процедуру

В 1977 году в США представили метод, который должен был стать «идеальным», — смертельную инъекцию. Она выглядела как медицинская процедура: стерильная комната, одноразовые катетеры, люди в халатах. Считалось, что правильно подобранные препараты позволят человеку сначала погрузиться в глубокий сон, а затем спокойно умереть от остановки сердца. Общество охотно приняло эту иллюзию, ведь казнь выглядела чисто, бескровно и почти нейтрально.

Однако довольно быстро стало ясно, что на практике метод далек от идеального. Ошибки с дозировками, неверно поставленные катетеры, недостаток анестезии и использование импровизированных «коктейлей» лекарств приводили к тому, что некоторые казни растягивались на десятки минут, а осужденные испытывали удушье, паралич и сильное жжение в венах. Тем не менее инъекция стала основным способом казни в США и ряде других стран — во многом потому, что выглядит максимально «цивилизованной».

Когда и почему страны начали отменять смертную казнь и кто сделал это первым

Первым государством, полностью отменившим смертную казнь, стало Великое герцогство Тоскана. В 1786 году оно убрало высшую меру из законодательства — решение, которое стало поворотным моментом в европейской политике. За ним последовали другие реформы. Великобритания постепенно сократила число преступлений, караемых смертью, а публичные казни исчезли в XIX веке как «унижающее зрелище».

Ключевым аргументом противников смертной казни стали судебные ошибки. Чем сложнее становилась правовая система, тем очевиднее было, что государство не может гарантировать идеальный приговор. Если существует риск казнить невиновного, сама смертная казнь становится морально неприемлемой.

В XX веке движение за отмену смертной казни превращается в глобальный тренд. После Второй мировой войны и Холокоста отношение к человеческой жизни радикально меняется. Европейские страны отказываются от смертной казни одна за другой, связывая ее с репрессивными режимами и политическими расправами, которые они стремились оставить в прошлом. В 1950–1970-е годы к отмене присоединяются Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Швеция и многие другие. В 1981 году смертная казнь исчезает и из Конституции Франции — страны, где когда-то была изобретена гильотина.

К концу века мир делится на две большие группы. Европа и большая часть Латинской Америки отказываются от высшей меры полностью. США, Китай, Иран, Саудовская Аравия и ряд африканских и азиатских государств продолжают применять ее, связывая это с безопасностью, традицией или религиозными нормами.

Где и как сегодня казнят?

- Азия и Ближний Восток. Китай, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Ирак, Япония, Сингапур, Вьетнам, Пакистан, Индия, Бангладеш, Северная Корея, Южная Корея (редко), Индонезия, Малайзия (до введения моратория), Афганистан, Сирия, Йемен, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар.

- Африка. Сомали, Южный Судан, Ботсвана, Нигерия (в отдельных штатах), Уганда.

- Америка. США, Белиз (редко), Куба, Гайана.

- Европа. Беларусь — единственная страна Европы, которая по-прежнему казнит.

Всего это около 20–25 государств, которые действительно приводят смертные приговоры в исполнение.

Страны-лидеры по числу казней:

- Китай: точные цифры засекречены, но по оценкам — тысячи казней в год, больше, чем весь остальной мир вместе взятый;

- Иран: 600–800 казней ежегодно;

- Саудовская Аравия: 80–180 казней в год, иногда больше;

- Египет: 50–100 казней ежегодно;

- Ирак: около 50 и более казней в год;

- США: 20–25 казней ежегодно, большинство — в Техасе.

Основные современные методы казни:

- смертельная инъекция — США, Китай, Вьетнам, некоторые ближневосточные страны;

- повешение — Иран, Япония, Египет, Пакистан, Бангладеш, Сингапур, Ирак;

- расстрел — Китай, Беларусь, Северная Корея, Индонезия (иногда), Йемен;

- обезглавливание мечом — Саудовская Аравия;

- электрический стул / газовая камера — отдельные штаты США (разрешены, но почти не используются).

Итог

Сегодня мир все еще разделен. Одни страны считают высшую меру необходимой защитой, другие — нарушением фундаментального права на жизнь. Но одно остается неизменным. Каждое общество, которое обсуждает смертную казнь, на самом деле говорит не только о преступлениях. Оно обсуждает саму ценность человеческой жизни и то, где проходит граница между справедливостью и местью.